↑他グループへはアイコンをクリック

↑他グループへはアイコンをクリック

耐食材料グループ

Corrosion and Protection Group

研究概要

低炭素社会の実現には、自動車等の輸送機器の軽量化による温室効果ガス排出削減が求められています。軽量化材料のAl合金やMg合金には、低耐食性および水素脆性の理解が不十分という課題があります。一方、Mg合金は低耐食性を生かして生体収性医療用デバイスへの応用が検討されています。

構造物の長寿命化は、「スクラップ&ビルド」のフロー型社会からストック型社会への移行、そして循環型・低炭素社会の実現に繋がります。コンクリート構造物の劣化原因は鉄筋腐食のため、高耐食鉄筋の開発や表面改質が行われています。

本グループでは、Mg合金やAl合金、鉄筋などの金属材料の腐食メカニズムおよび水素脆性を理解するため、評価試験法を開発するとともに、用途に適した耐食性被膜の開発に取り組んでいます。

金属材料の表面改質と腐食評価を通して、様々な金属材料の実用化や信頼性向上に貢献することを目指しています。

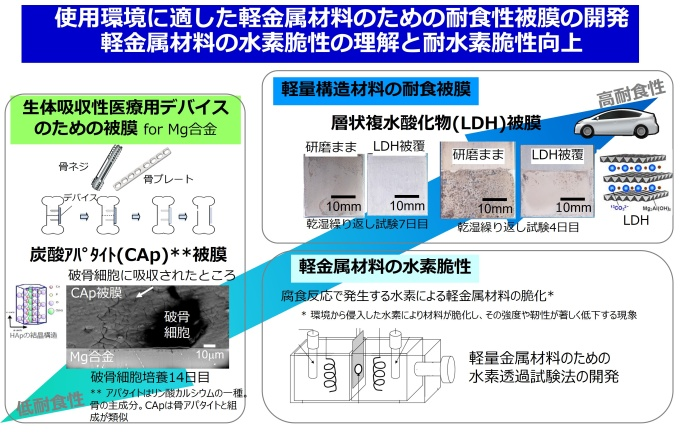

用途に適したMg合金のための耐食性被膜の開発

Mg合金は輸送機器の軽量化材料として、またはMg合金が生体内で溶解する高比強度の金属材料であることから生体吸収性材料として注目されています。しかし、いずれの用途でも低い耐食性が実用への課題となっています。

軽量化材料用Mg合金の被膜には、沿岸部でMg合金表面に生成する保護性の腐食生成物である層状複水酸化物 (LDH) を用いています。医療用Mg合金には、生体内で安定な水酸アパタイト (HAp) 被膜および破骨細胞により吸収される炭酸アパタイト (CAp) 被膜を開発しています。

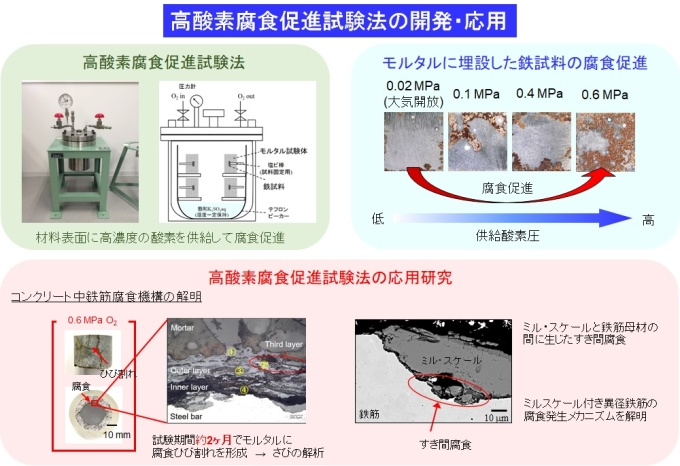

高酸素腐食促進試験法の応用・発展

金属材料の腐食反応では、酸化反応 (=金属の溶解) と還元反応 (=酸素還元) が必ず同時に等しい速度で進行しています。これまでに、試験環境の酸素濃度 (分圧) を増大して金属材料表面での酸素還元反応を促進し、腐食反応を加速する「高酸素腐食促進試験法」を開発しました。本テーマでは、この独自の試験法を用いた様々な金属材料の腐食評価や新たな防食技術の開発に取り組んでいます。

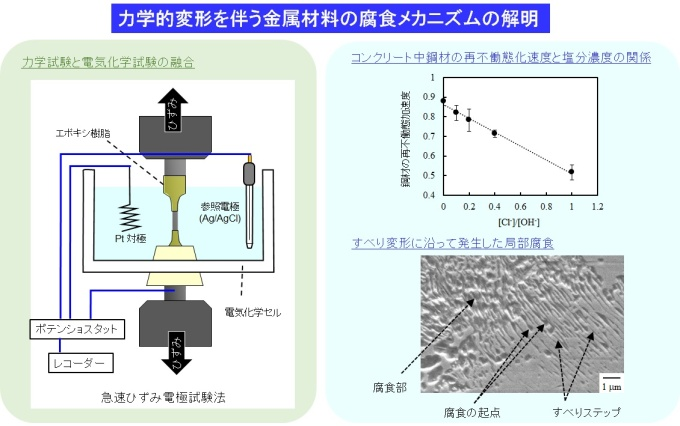

力学的変形を伴う金属材料の腐食メカニズムの解明

橋梁や高速道路は、車両の大型化や交通量の増大により設計当時よりも大きな繰り返し荷重を受けるようになっています。また、台風の大型化で建物に加わる力も大きくなっています。繰り返し荷重 (疲労荷重) による金属材料の力学的変形と化学的な腐食因子の相乗作用により腐食が促進されることが知られています。本テーマでは、コンクリート中鋼材やステンレス鋼、生体用Mg合金などの力学的変形を伴う環境における腐食メカニズムの解明に取り組んでいます。

メンバー

廣本 祥子 HIROMOTO Sachiko

構造材料研究センター 材料創製分野

耐食材料グループ グループリーダー![]()

土井 康太郎 DOI Kotaro

構造材料研究センター 材料創製分野

耐食材料グループ 主任研究員

腐食防食,酸素還元,コンクリート腐食,表面処理,水素侵入,水素脆化![]()

![]()