↑他グループへはアイコンをクリック

↑他グループへはアイコンをクリック

疲労特性グループ

Fatigue Property Group

メンバー

古谷 佳之 FURUYA Yoshiyuki

構造材料研究センター 材料評価分野

疲労特性グループ グループリーダー

西川 嗣彬 NISHIKAWA Hideaki

構造材料研究センター 材料評価分野

疲労特性グループ 主幹研究員

金属疲労,亀裂進展,その場観察,ハイスループット、積層造形,三次元解析![]()

![]()

研究概要

低サイクルからギガサイクルまでの疲労寿命評価技術と、微小き裂を含む疲労き裂進展評価技術を用いて、材料信頼性に関する種々の研究を展開します。

研究プロジェクトの実施例

・超音波疲労試験による金属材料のギガサイクル疲労特性評価

・高強度鋼のギガサイクル疲労強度予測式の開発

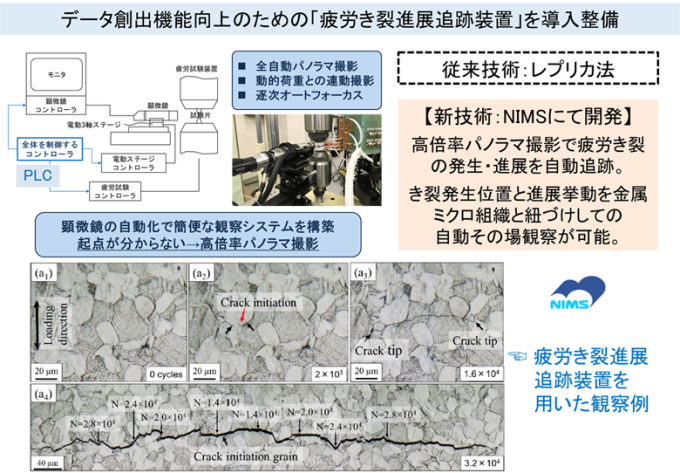

・微小き裂のその場観察システムの開発と微小き裂進展機構の解明

種々の疲労寿命評価技術の開発

低・高サイクル疲労試験装置

超音波疲労試験装置 (ギガサイクル疲労試験装置)

疲労き裂進展評価技術

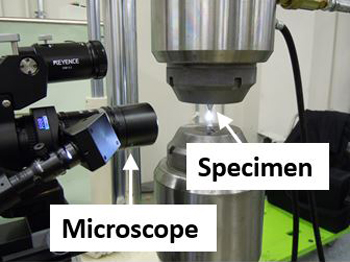

微小き裂のその場観察システム

鉄鋼信頼性評価拠点 (NIMS) ※水素脆化と疲労破壊の解析・評価について

2013年10⽉に発足した新構造材料技術研究組合 (ISMA) は、2023年2月末を以て10年に及ぶ革新的新構造材料等研究開発プロジェクトを終了しました。これにあたり、集積してきた研究開発データ等を散逸させることなく、ISMA解散後も研究活動で活かしていただくための仕組みづくりが重要です。この活動では、とくに複数企業による共有・相互利用が望ましい共通基盤的な技術やデータ、データ構造を集約して提供し、規格化・国際標準化に向けた戦略的な検討や人材育成を行っていくための体制整備を推進しています。

ISMAで活動した8拠点の一つである「鉄鋼信頼性評価拠点 (NIMS) 」においては、2GPa級超々ハイテン時代と低炭素化社会を見据え、 『マルテンサイト鋼の時間依存型損傷 (水素脆化 ; 疲労破壊) 』 に注目して、 NIMS・構造材料研究センター・鉄鋼材料グループを活動中心として、疲労特性グループと連携をとりながら、拠点構築を行っています。

2021年と2022年における研究環境整備では、き裂進展の3次元観察を可能とするラボ用のX線CT装置に加えて、疲労き裂進展追跡装置 (下図) をNIMS内に導入し、研究開発に活用しています。

国内の各研究機関との連携については、2022年7月に本課題として採択された文科省データ創出・活用型プロジェクト「極限環境対応構造材料研究拠点 (東北大学RISME拠点) (https://risme.org/(別ウィンドウで開きます)) を核として、産業界も含めた連携活動を推進しています。(本拠点活動についての問い合わせ先 : 西川嗣彬; NISHIKAWA.Hideaki=nims.go.jp ([ = ] を [ @ ] にしてください) )

開催案内 2025年度前期分

「NEDO特別講座 - マルチマテリアル構造技術 - 」

鉄鋼材料評価拠点 : 金属疲労テーマ

—金属疲労の理解を深める微小疲労亀裂の観察と力学評価—

1. はじめに

金属疲労はミクロな疲労亀裂の発生と成長によって起こる。このため、ミクロな疲労亀裂の観察や破壊力学的な評価によって、ミクロ組織と疲労特性の関係のような、金属疲労の科学的背景の理解が格段に深まる。ところが、その観察と評価方法の両面で、ミクロな疲労亀裂特有の難しさがある。例えば、ミクロな疲労亀裂は、力学条件が同じであっても、マクロな疲労亀裂の特性に比べて亀裂進展速度が速いことが知られている。

本講座では、まず、金属疲労の基礎と微小疲労き裂の特徴に関する講義を行う。その後、実習として、通常の疲労試験とNIMSが開発した自動顕微鏡システムによるミクロな疲労き裂の発生・進展挙動の観察を行い、これらの疲労データを破壊力学により評価する。また、併せてNIMSの様々な最新設備の見学を行う。

破壊力学により疲労寿命を算出する基礎的なプロセスを理解すること、また、ミクロな疲労破壊挙動の観察と評価を通して、疲労破壊のメカニズムや微小疲労き裂の特異性と評価のポイントを理解することを目指す。

2. タイムスケジュール

09:30-09:45 はじめに

09:45-10:45 座学 金属疲労の基礎

10:55-11:45 見学 NIMS設備見学・疲労試験見学

12:00-13:00 昼食(各自)

13:00-14:00 座学 微小疲労亀裂問題

14:00-15:00 見学 微小疲労亀裂のその場観察試験

15:00-16:00 実習 微小疲労亀裂データの扱い(Image Jを使った画像データの処理、Excelを用いた破壊力学による寿命計算等)

16:00-17:00 個別の技術相談・アンケート等

3. 開催要領

【日付】2025年7月17日

【集合場所】物質・材料研究機構 (千現) , 先進構造材料実験棟2階 213セミナー室

【定員】5名 (先着順)

【参加費】無料 (交通費は参加者負担)

【問合わせ先】

物質・材料研究機構 構造材料研究センター 西川嗣彬

Tel: 029-859-2796

E-mail: NISHIKAWA.Hideaki=nims.go.jp ([ = ] を [ @ ] にしてください)

参考URL: https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishikawa_hideaki?locale=ja(別ウィンドウで開きます)

※ 申し込みはメールにてお願いをいたします。

開催案内 2025年度前期分

「NEDO特別講座 - マルチマテリアル構造技術 - 」

鉄鋼信頼性評価拠点 : 水素脆化テーマ

—高強度鋼における水素脆化のメカニズム理解と評価法習得—

1. はじめに

水素脆性とは材料中に水素が侵入することによって,材料が著しく脆化する現象である.環境負荷・省資源対策の観点から,輸送機器の燃費向上を目的とした車体重量軽量化が急務な状況となっており,引張強度1.5GPaを超える新規高強度鋼の開発が世界中で盛んに行われている.しかし新規高強度鋼を幅広く社会実装していくことは簡単ではなく,水素脆性という大きな問題がある.従来の強度レベルの材料では,特に厳しい水素環境下で使用される材料が主な研究対象であった.しかし,強度が上昇するにつれて水素脆性が発生する水素濃度が低下していき,引張強度1.5 GPaを超える材料では,通常の大気環境下に近い状態でも水素脆性が発現する危険性が高まる.そのため,新規高強度鋼を広く社会実装していくためには,水素脆性を克服する材料設計が非常に重要である.

本講座では,高強度鋼における水素脆化の事例とそれぞれに異なる破壊メカニズムとともに,材料を安全に使用するための対策について学ぶ.実習では,講義での理解をもとに,高強度鋼を対象とした評価法を学ぶ.また,併せてNIMSの様々な最新設備の見学を行う.

2. タイムスケジュール

9:30-10:30 座学 水素脆性の基礎・演習の進め方

10:30-11:30 実習 試験片の水素チャージ

11:30-12:30 昼食(各自)

12:30-13:30 NIMS設備見学

13:30-14:30 実習 昇温脱離測定

14:30-15:30 実習 低ひずみ速度引張試験

3. 開催要領

【開催日】2025年9月中旬で調整中

【集合場所】物質・材料研究機構 (千現) , 先進構造材料実験棟2階 213セミナー室

【定員】3名 (先着順)

【参加費】無料 (交通費は参加者負担)

【問合わせ先・申し込み先】

物質・材料研究機構 構造材料研究センター 柴田曉伸

Tel: 029-859-2074

E-mail: SHIBATA.Akinobu=nims.go.jp ([ = ] を [ @ ] にしてください)

※ 申し込みはメールにてお願いをいたします。

Outline

Research projects on fatigue are being conducted by using:

・ Fatigue testing technologies in low-, high- and giga-cycle regions.

・ Measurements of fatigue crack growth rates (not only for large cracks but also for small cracks).

Examples of Research Projects

・Evaluation of gigacycle fatigue properties on metallic materials by using ultrasonic fatigue testing.

・Predictions for gigacycle fatigue strength of high-strength steel.

・Development of in-situ small fatigue crack observation system and elucidation of small crack growth mechanisms.

Fatigue testing machines

Low- and High-cycles fatigue testing machine

Ultrasonic fatigue testing machine (gigacycle)

Measurements of fatigue crack growth rates

In-situ small fatigue crack observation system